*본 원고는 예술경영지원센터의 ‘2025 한국미술 비평지원’ 사업의 후원을 받아 작성되었습니다.

마테리알은 한국의 무빙 이미지 큐레이션에 관한 글을 청탁했고, 나는 그 글을 성실한 무빙 이미지 관객은 아닌 ‘미술평론가’의 입장에서, 조금은 영화 바깥에 위치한 채로 쓰겠다고 마음먹었다. 여기서 영화 바깥이라고 말하는 것은 영화에 대한 이해를, 시네필리아적 감정 구조를 결여한 채로 무빙 이미지에 접근하겠다는 말이기도 하다. 이는 시네필리아를 곧 네크로필리아에 비유한다든가, 그런 공격적인 태도를 취하겠다는 말은 아니지만,Erika Balsom, Exhibiting Cinema in Contemporary Art, Amsterdam University Press, 2013, 27p. 다만 어쩌다 보니 나에겐 그런 것이 남아있지 않게 되었다는 것이며… 그렇게 생긴 편향을 공유하려는 마음이 있다.

그 전에 무빙 이미지의 말뜻을 맞춰볼 필요가 있다. 쉽지 않은 일이다. 무빙 이미지를 영화와 미술이라는, 서로 다른 형식 또는 규범이 확장하고 교차한 상황이라고 가늠할 수도 있을 것이다. 하지만 확장, 그리고 교차라는 어휘로는 포괄할 수 없는 변수가 있어 보인다. 미술관은 영화가 영화관을 떠나 머무를 수 있는 장소 중 하나였지만, 미술관에는 이미 비디오 아트와 구조영화, 미디어 아트 등의 전통이 존재했고, 이는 적대와 복잡성을 파생시켰다. 무빙 이미지는 영화관과 미술관이 각기 갖는 고유한 건축적, 문화적, 이데올로기적 특정성이 뒤섞이는 상황과 관계되었고,Erika Balsom, Exhibiting Cinema in Contemporary Art, Amsterdam University Press, 2013, 30p. 스마트폰 이후 미디어가 제작되고 유통되는 환경이 변화함에 따라 나타난 제도적이고 감각적인 변형의 사례를 아울렀으며, 나아가 영화사와 영화이론이 미술사와 미술이론과 뒤엉키는 담론적 효과 등을 포함했다. 무빙 이미지가 정의하기 어려운 모호한 용어로 남아있는 것은 어찌 보면 당연하게 느껴진다.

에리카 발솜(Erika Balsom)은 동시대 미술을 포함한 문화적 장 전반으로 영화가 분산되었을 때, 그러한 분산의 과정이 불균질하고 단절적이었기에, 양립할 수 없는 전제들과 어울리지 않는 요소들이 공존하는 결과가 나타났다고 말했다.Erika Balsom, Exhibiting Cinema in Contemporary Art, Amsterdam University Press, 2013, 63p. 어쩌면 무빙 이미지는 범주의 확장 혹은 교차와 같은 결과적이고 명사적인 상태가 아니라, 영화와 미술과 그들과 관련한 외부의 힘들이 단절적으로 맞붙고 있는 역동적이고 생성 중인 상태이며, 제3의 범주로 안정화되기 어려운 운동하는 힘에 가까울지 모르겠다.

나는 이 글에서 무빙 이미지의 여러 이름을 좇아보고자 한다. 무빙 이미지가 범주가 아니라 힘이라면, 그 힘은 ‘무빙 이미지’라는 이름이 주어지기 전부터 형태와 이름을 달리하며 영화와 미술 사이 어딘가, 그 특정한 국면에서 흔적을 남겼을 것이다. 영사 이미지(projected image)Tamara Trodd, “Introduction: Theorising the projected image,” Screen/Space: The Projected Image in Contemporary Art, ed. Tamara Trodd, Manchester University Press, 2011, 1p., 아티스트 필름(artists’ film), 아티스트 시네마(artists’ cinema)Maeve Connolly, The Place of Artists’ Cinema: Space, Site, and Screen, Intellect Ltd., 2009, 9–10p. 등, 무빙 이미지는 매체의 내적 특성뿐만 아니라 전시와 큐레이팅의 문제까지 포괄하면서김지훈, 「누가 다름을 필요로 하고 어떻게 다름이 구성되는가?」, 『월간미술』(461), 2023, 75쪽. 유동적으로 다른 이름을 취해왔다. 따라서 이 글은 무빙 이미지의 한국어 이름을 찾아나가며, 그것으로 ‘한국의 무빙 이미지 큐레이션’을 부분적으로나마 재구성하고자 한다.

무빙 이미지의 여러 이름에 대하여

1. 싱글 채널 비디오

싱글 채널 비디오? 지나치게 평이해서 아무것도 가리키지 못하는 단어처럼 보인다. 하지만 1998년의 어느 시점에는 꼭 그런 것만도 아니었다. 1998년 11월 21일부터 12월 20일까지 아트선재센터에서 열린 전시 《틈: 싱글 채널 비디오전》(이하 《틈》)에서 ‘싱글 채널 비디오’는 꽤 의미심장하게 쓰였다. 전시를 기획한 김선정은 다음과 같이 말했다.

“한국의 비디오 작가들은 (…) 거의 대부분 비디오 설치 작업을 하고 있다. 이것은 “백남준”이라는 거대한 신과 같은 존재의 영향인 듯 싶다. (…) 반면, 싱글 채널 비디오 작업은 다양한 볼거리를 제공하는 비디오 설치와는 달리 모니터 안에서의 작업으로만 보여진다. (…) 나는 예술에 있어서 정말 중요한 것은 어떤 것이 이미 있어왔느냐가 아니라 어떻게 그것을 재구성해서 다시 만들어내느냐라고 생각한다. 그러한 이유로 싱글 채널 비디오 작업을 조명하는 전시를 기획하게 되었다.”김선정, 「전시 서문」, 『틈, 敍事 narrative, single channel video』, 1998, 페이지 표기 없음. 이 자료는 작가 박선호의 도움을 받아 열람했다. 전시에 대한 보도 기사로 다음을 참고. 기선민, 「아트선재센터 ‘틈-싱글채널 비디오’전」, 『중앙일보』, 1998년 11월 23일.

《틈》에서 싱글 채널 비디오란 매체의 형태만을 가리키는 것이 아니라, 백남준 이후 한국의 비디오 아트 전통에서 주류로 남아있던 비디오 설치 작업에 대립하는 대안적 힘을 지칭하는 개념으로 활용된다. 오늘의 시점에서 싱글 채널 비디오 전시는 특이할 것 없는 일반적 전시 형태로 보이지만, 당시로서는 모종의 불균질함과 역동성을 보존하는 형태였던 것일까? 서문을 통해 기획자는 《틈》이 “비디오 작업에 대한 담론의 전초전”김선정, 「전시 서문」, 『틈, 敍事 narrative, single channel video』, 1998.이 될 것이라 기대하기도 했는데, 이는 기획에 담긴 의도와 자의식을 암시하는 문장이었다.

한편 《틈》과 유사한 시기 전개된 전시 중 눈에 띄는 사례로 《매체와 평면》(1998), 그리고 《The Cross: Exhibition for Videography》(1999, 이하 《The Cross》)를 함께 짚어볼 만하다. 성곡미술관에서 이원일의 기획으로 열린 《매체와 평면》은 회화가 쇠퇴하고 매체가 확장되고 있다는 문제의식 아래, 회화와 비디오 아트, 미디어 아트, 설치 등 ‘확장하는’ 매체 형식을 함께 놓아 대비했다. 김세진과 임연숙이 기획한 《The Cross》는 동숭아트센터에서 5일간 열렸는데,《The Cross: Exhibition for Videography》 기획 크레딧과 관련해 다음의 글을 참조했다. 문혜진, 「총체적 공감각 풍경과 박화영의 비선형적 내러티브 비디오」, 『월간미술』(410), 2019. 미술 작가들의 작업 8편을 모아 약 60분 길이의 영상으로 상영하는 형태였다. 당시 《The Cross》를 다룬 『문화일보』 기사는 “지금 우리 미술에 있어 미술과 영화의 만남은 그다지 세련되지 못하다”라고 지적하면서, “이른바 ‘비디오 아트’라 불리는 싱글 채널 비디오가 내세우는 작가적 경험의 체화, 나열적 서사구조는 기존 영화의 스펙터클에 비해 관객의 공감대 형성이 어렵다. 또 ‘로테크’라는 그럴 듯한 포장으로 홈비디오적 영상의 내용적 열악함까지 합리화시키는 일도 잦다”「동숭아트센터 ‘더 크로스-영화관에서 보는 미술’전」, 『문화일보』, 1999년 12월 21일. 고 비판했는데, 어떤 면에서 이는 요즘의 미술 영상이 직면하는 힐난과도 유사했다. 《The Cross》에는 《틈》에 참여한 박화영, 홍성민뿐 아니라 회화 작업을 하는 박은영이나 이동기, 강영민 등이 참여하기도 했다. 회화라는 범주를 제외하지 않았다는 점에서, 《매체와 평면》과 《The Cross》는 아직 ‘회화’라는 중력으로부터 벗어나지 못한 당시 한국 미술의 관습을 보여주는 증상처럼 보이기도 한다. 이에 비하여 《틈》은 비디오 설치 작업과 싱글 채널 비디오를 특정하게 비교함으로 주류 관습을 임의적으로 문제화하고 개입했다.《The Cross》가 진행된 동숭아트센터/동숭시네마텍(‘동숭씨네마텍’)은 한국에서 예술영화가 제도화된 역사라는 측면에서도 중요한 공간이다. 이를 다룬 연구로 이선주, 「1990년대 한국 영화문화에서 ‘예술영화’라는 이념을 재구성하기: 최초의 예술영화 전용관 ‘동숭씨네마텍’을 중심으로」, 『영화연구』(98), 2023을 참고할 수 있다.《매체와 평면》의 기획자 이원일은 2002년 제2회 서울 국제 미디어 아트 비엔날레 《달빛 흐름》에서 전시 총감독을 맡아 사이버 숭고미(cyber sublime)를 주제로 전시를 이끌었고, 장 보드리야르를 초청하는 등의 큐레토리얼 스턴트로 화제를 모았다. 이어 그는 2006년 제4회 서울 국제 미디어 아트 비엔날레 《두 개의 현실》 전시 총감독, 2006년 상하이 비엔날레 전시 감독, 2007년 ZKM 10주년 기념 전시 《예술의 터모클라인(Thermocline of Art)》 공동 감독, 2008년 스페인 세비야 비엔날레 공동 감독을 역임하는 등 글로벌 큐레이팅 실천에 활발히 가담했으나, 2011년 젊은 나이로 요절했다. 이원일의 활동을 다룬 글로 다음을 참고. 「미술계의 인디애나 존스, 독립큐레이터 이원일 씨」, 『위클리공감』(11), 2009년 5월 13일, 50–51쪽. 또한 이원일의 부고와 관련해 다음의 글을 참고할 수 있겠다. 장동광, 「한 큐레이터의 죽음은 정녕 남의 일이었나?: 이원일 큐레이터의 갑작스런 죽음을 추모하며」, 『서울아트가이드』 연재칼럼, 2011년 2월.

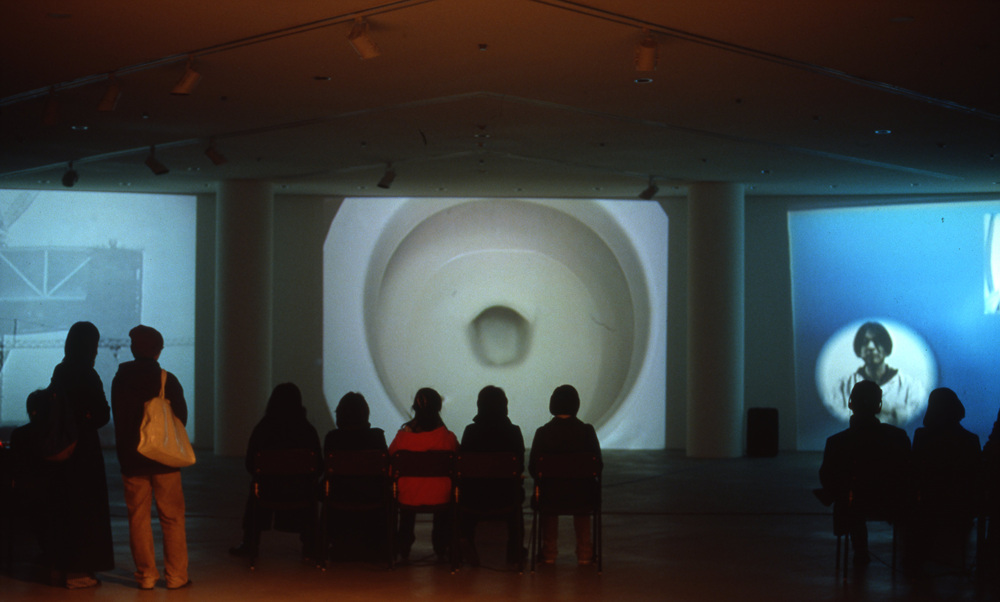

틈 전시전경, 1998. 사진 박화영. (출처: 아트선재센터 홈페이지)

2. 프로젝티드 이미지

2010년 11월 3일부터 19일까지 아트선재센터에서 김선정의 기획으로 열린 《플랫폼 서울 2010: 프로젝티드 이미지》(이하 《프로젝티드 이미지》) 역시 상징적인 전시다. ‘플랫폼’은 아트선재센터 주관으로 2006년부터 2010년까지 매년 개최된 기획 시리즈로, 사회와 미술, 미래, 장소의 기억 등 다양한 주제를 소화했으며, 《프로젝티드 이미지》는 이 시리즈의 마지막 전시였다.

전시에서 먼저 눈에 띄는 것은 규모다. 《프로젝티드 이미지》는 국내외 작가 66명의 영상 작업 87점을 선보였으며, 10회 남짓 되는 강연과 아티스트 토크, 상영 행사를 이어나갔다. 로렌스 위너, 브루스 나우만, 비토 아콘치, 빌 비올라, 아피찻퐁 위라세타쿤, 조안 조나스, 폴 매카시, 피에르 위그, 필립 파레노, 하룬 파로키 등, 작가 목록 또한 돋보였다. 이에 더하여, 《프로젝티드 이미지》는 미술 작가의 영상은 극장에서 상영하고 영화감독 출신 작가의 작업은 전시장에서 교차하여 보여준다는 기획을 추진, 관람 양식의 자리 바꾸기를 시도했다.

‘프로젝티드 이미지’, 영사 이미지라는 단어는 휘트니 미술관에서 크리시 아일스(Chrissie Iles)가 기획한 전시 《빛 속으로: 미국 미술에서의 영사 이미지, 1964-1977(Into the Light: The Projected Image in American Art, 1964-1977)》(2001, 이하 《빛 속으로》)에서 사용된 것이기도 하다. 이때 영사 이미지는 필름 영사기나 슬라이드 영사기, 빔 프로젝터 등 영사를 이루는 기술과 그것의 물질성에 주목하는 용어로 비쳤다.Tamara Trodd, “Introduction: Theorising the projected image,” Screen/Space: The Projected Image in Contemporary Art, ed. Tamara Trodd, Manchester University Press, 2011, 5–6p.

반면 《프로젝티드 이미지》는 영사의 기술적, 물질적 특성이라는 맥락과 다소 거리를 두었고, 《빛 속으로》에서처럼 역사화를 시도하지도 않았다. 다만 관람 양식의 교환을 시도했다. 동시대 미술관에서의 관람 양식을 산책자(flâneur)적인 것으로 볼 수 있다면,Erika Balsom, Exhibiting Cinema in Contemporary Art, Amsterdam University Press, 2013, 51-52p. 영화관에서의 관람 양식은 시네필리아적인 것으로 볼 수 있을 것이다. 산책자적 관람을 시네필리아적 관람으로, 시네필리아적 관람을 산책자적 관람으로 바꿔놓았을 때, 관객은 무엇을 경험하며 각자의 건축적, 문화적 이데올로기로부터 어떠한 파열음이 새어 나오는가?다만 이러한 구분은 미술관에서의 산책자적 관람과 영화관에서의 시네필리아적 관람이 각기 갖는 다양성이 있음을 충분히 고려하지 못한 일반화다. 전시는 관람의 교환과 그에 따른 제도와 규범, 관습의 교환에 의하여 생산되는 차이에 관심을 기울였다.

《프로젝티드 이미지》를 보도한 당시 기사를 참고하면, 전시가 제공하려 했던 것은 미술관의 영상 설치가 갖는 경험 차원의 공백에 대한 일종의 보완이 아니었을까 싶다. 미술관에서 영상 작업을 볼 때 “안 보고 얘기할 때도 많고, 조금만 보고도 다 본 것처럼 얘기하”는 경우도 흔하기에, 《프로젝티드 이미지》는 “작품을 제대로 볼”임영주, 「영상작품 대충 보셨죠? 이번엔 끝까지 ‘본방사수!’」, 『경향신문』, 2010년 11월 3일. 수 있는 환경을 조성하고자 했다는 것이다.

비약을 감수하고 덧붙이자면, 이때 《프로젝티드 이미지》는 시네필리아적 관람 양식과 산책자적 관람 양식 사이에 위계를 만들어낸다. 산책자적 관람에 비하여 시네필리아적 관람이 미술관의 영상 작업을 ‘제대로’ 보여주기 위한 환경으로 적절하다고 간주했던 것이다. 하지만 이는 산책자적 관람 양식이 무목적적으로, 우연을 받아들이며, 시간을 적극적으로 낭비하는 태도와 맞물리며Erika Balsom, Exhibiting Cinema in Contemporary Art, Amsterdam University Press, 2013, 52p. 도피주의적 역량을 갖는다는 사실을 간과한 정식화에 가깝다. 관람 양식의 교환은 양식 간의 구분과 위계를 조정하는 것 이상의 작업이 될 필요가 있다. 기획은 각각의 관람 양식에 야누스적 양면성이 존재한다는 점을 인식한 채로Erika Balsom, Exhibiting Cinema in Contemporary Art, Amsterdam University Press, 2013, 54p. 이러한 양면성을 실천 속에서 아슬아슬하게 가시화하는, 말하자면 양식의 해체를 위한 것이어야 하지 않았을까? 하지만 《프로젝티드 이미지》는 관람 양식에 내재된 규범을 해체하기보다는 이를 다른 방식으로 유지하고, 어쩌면 규범화하는 편을 택한 것처럼 보인다.

우아름은 《프로젝티드 이미지》를 짧게 언급한 글에서, “반가운 시도가 단순히 ‘영상 작품을 관람할 수 있는 더 좋은 환경’에 그치지 않기를 바란다”고 말하며, “미술과 영화의 ‘경계’에 대해 흔히 안주하려는 결론, 미술관과 극장이라는 구분은 해결이 아니다. 책임을 전가하는 순환논리일 뿐”우아름, 「[프로젝트] 제2회 오프앤프리 영화제」, 『아트인컬처』 웹진, 2011년 2월 21일.이라고 지적했는데, 이는 미술과 영화의 설치 환경과 관람 양식을 분별하여 위계를 만드는 기획이 갖는 문제를 경계하는 지적으로 읽혔다.

《프로젝티드 이미지》에 뒤이은 2011년, 김선정은 코리아나 미술관에서 《피처링 시네마》를 기획했다. 《피처링 시네마》는 영화 이미지를 직접적으로 차용한 1990년대 이후의 비디오 아트를 조명한 기획으로, 영화를 인용하고 재배열하는 미술 작업에 구체적으로 주목한 사례였다. 《틈》과 《프로젝티드 이미지》, 그리고 《피처링 시네마》를 연결된 실천으로 살피는 것이 어색한 일은 아닐 것이라 믿는다. 생각해보면, 《틈》에서 《피처링 시네마》로 연결되는 큐레이팅 실천은 ‘미술관에서 어떻게 몰입을 만들어낼 것인가’라는 문제 의식 아래 이어지는 일련의 프로젝트처럼 보이기도 한다. 이와 같은 프로젝트가 지속하여 이어졌다면 이 또한 흥미로운 국면을 자아냈을 테지만, 김선정은 2012년 제9회 광주비엔날레 공동 감독을 역임하는 등 글로벌 큐레이팅 실천에 주력하게 되었고, 그 탓인지 이후 관련한 기획이 이어지지는 않았다.

프로젝티드 이미지 전시전경, 2010. 사진 박명래. (출처: 아트선재센터 홈페이지)

3. “무빙/이미지” 혹은 퍼포먼스

한국 무빙 이미지 큐레이션의 세 번째 이름으로 퍼포먼스를 꼽는다면 오류 아니면 비약으로밖에 보이지 않을 것 같다. 하지만 2016년 문래예술공장, 그리고 2017년 아르코 미술관에서 시차를 두고 열린 김해주의 기획 《무빙/이미지》(2016–2020)에 대해 말하고 싶은데, 이를 짚어나가다 보면 퍼포먼스라는 단어를 마주칠 수밖에 없다. 김해주는 《무빙/이미지》가 “퍼포먼스를 움직이는 이미지로 생각해보려는 기획”김해주・이경희, 「퍼포먼스, 몸과 시간과 제도를 질문하다」, 『건축신문』(19), 2016년 11월 14일.이었다고 설명했다. 2016년 문래예술공장에서 진행되었을 당시 《무빙/이미지》는 4개의 영상 작업과 3개의 퍼포먼스 작업으로 구성되었고, 영상 작업은 블랙 박스에서, 퍼포먼스는 화이트 큐브에서 각각 전시되었다. 또한 2017년 아르코미술관에서 전시를 이어나갈 때는 잡지 『오큘로』 편집부와 연계하여 상영 행사를 열었는데, 이러한 기획은 블랙 박스와 화이트 큐브 공간을 동시에 요구하면서 무빙 이미지 전시 관습과 맞닿게 되었다.

기획자로서 김해주가 보인 궤적은 퍼포먼스라는 낱말과 가깝게 붙어있다. 2012년 김성원, 김현진, 김희진, 안은미와 공동으로 《플레이 타임》을 기획했으며, 2015년 백남준아트센터에서 《안무사회》를 기획했다는 점에 비추어보면 더욱 그렇다. 그렇기에 《무빙/이미지》가 실은 무빙 이미지라는 어휘를 빌려 쓴 퍼포먼스 전시에 불과한 것은 아닌지 의심되기도 한다. 하지만 미술 내의 ‘선진적인’ 형식으로서 퍼포먼스가 무빙 이미지와 분명한 접점을 갖는다는 것 역시 사실이다.

클레어 비숍(Claire Bishop)은 2008년 이후, 예컨대 티노 세갈(Tino Sehgal)과 같은 작가의 실천에 뒤이어 나타난 퍼포먼스 형식이 실험적 안무나 댄스 작업을 상연하던 블랙 박스와 화이트 큐브의 융합(convergence)을 야기했다고 말하며, 이렇게 나타난 융합 상태를 ‘그레이 존(grey zone)’이라고 지칭했다.Claire Bishop, “Black Box, White Cube, Grey Zone: Performance Exhibitions and Hybrid Spectatorship,” Disordered Attention: How We Look at Art and Performance Today, Verso, 2024. 무빙 이미지 역시 블랙 박스와 화이트 큐브의 융합과 무관하지 않기에, 그레이 존이라는 어휘는 무빙 이미지 실천과 퍼포먼스 실천이 같고 또 다른 방식으로 나누어 점유하는 공유 지대라고 할 수 있을 것이다.

더욱이 역사와 관습이라는 층위에서도 퍼포먼스와 무빙 이미지는 종종 맞물린다. 막사 졸러(Maxa Zoller)는 실험영화 페스티벌 《EXPRMNTL 4》(1967)과 중요한 실험영화 전시인 《영화로서의 영화: 1910년부터 오늘까지(Film als Film: 1910 bis heute)》(1977) 등에서 퍼포먼스 작업 혹은 퍼포먼스와 관련된 사물이 여러 형태로 선보여졌음을 언급했다.Maxa Zoller, “‘Museum’ and ‘festival’ in modernist histories of film,” Screen/Space: The Projected Image in Contemporary Art, ed. Tamara Trodd, Manchester University Press, 2011, 57–62p. 이와 같은 역사적 사례와 아울러, 퍼포먼스의 포스트 프로덕션 차원에서 무빙 이미지가 일종의 기록 이미지로 제시되는 상황 또한 미술관에서 흔히 마주칠 수 있는 사례라는 것을 환기할 수도 있다.

하지만 두 실천이 겹칠 때, 당연히 혼선이 발생하게 된다. 특히 무빙 이미지를 퍼포먼스에 대한 포스트 프로덕션으로 단순화하면 ‘영화적인 것’을 누락한다는 점에서 무빙 이미지로부터 분리할 수 없는 감각과 지식, 나아가 정동을 분리하는 것이고, 이는 문제를 일으킨다. 유운성 평론가는 비토 아콘치 등의 역사적 선례를 언급하면서, 그들의 작업에서 비디오가 “그저 퍼포먼스를 기록하는 도구에 지나지 않는 것처럼 보였”던 시기가 있었음을 짧게 환기했다.유운성, 「접선의 연대기」, 『월간미술』(461), 2023, 67쪽. 무빙 이미지의 양면성, 예의 ‘야누스적 면모’를 간과할 때, 결과적으로 매체는 도구화될 수 있다. 《무빙/이미지》는 무빙 이미지라는 어휘를 ‘움직이는 이미지’로 전유하여 퍼포먼스와 영상 작업을 병치할 수 있는 장소를 재구성해냈다. 하지만 이는 동시에 무빙 이미지의 탈맥락화로 이어진 측면이 있는 것은 아닌지 점검할 필요가 있어 보인다.

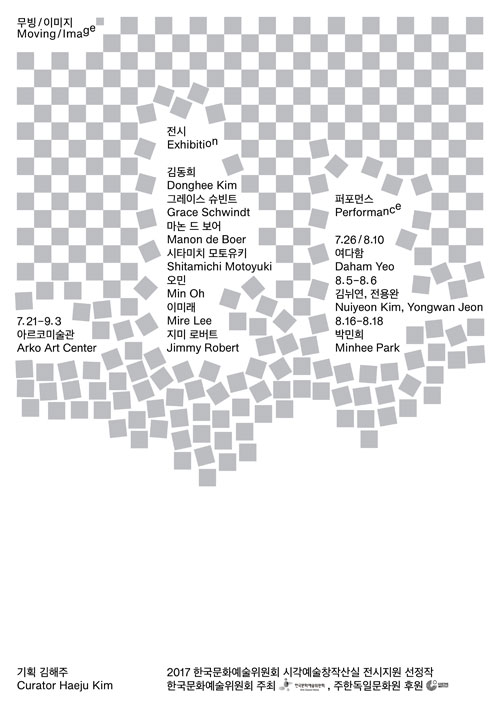

무빙/이미지전 포스터. (출처: 아르코 홈페이지)

4. 나가며

더 해야 할 말이 있을 것 같다. 하지만 일단은 여기서 글을 마무리한다. 이 글은 여러 사례를 다소 표면적으로 훑었고, 미술에서의 무빙 이미지를 역사화한다거나 개별 사례를 깊게 파고든다거나 하지는 못했다. 이처럼 누락된 지점을 보완하기 위해 잘 쓰인 비평을 함께 읽자고 제안하고 싶은데, 2018년부터 2019년에 걸쳐 『월간미술』에 연재된 문혜진 평론가의 작가론이 그것이다. 문혜진의 글은 김세진, 김윤철, 박화영, 유비호, 함양아를 다루었고, 이 목록은 그 자체로 흥미로우며… 이 글이 갖는 부족함을 완화하는 데 도움이 될 듯싶다.해당 연재는 웹진 『더아트로』에서도 열람할 수 있다.

미술관의 무빙 이미지를 정리하는 작업은 왜 우회로를 만들어야 할 정도로 복잡한 것일까? 무빙 이미지라는 주제는 다양한 주체의 다양한 실천을 통해 거론된 바 있다. 큐레이터는 빠르게 변화하는 유행의 속도 내에서 매번 ‘새로움’을 발굴하고 실어날라야 하고, 생존을 위해 스페셜리스트가 되기보다는 제너럴리스트가 될 것을 요구받는다. 끝없이 넓어지는 요구 속에서 무빙 이미지는 특정하게 호명되기보다 다른 어떤 것 중 하나로 호명되고, 그렇기에 여러 이름을 갖는다. 그러나 (이 글에서 미처 다루지 못한) 전 국립현대미술관 학예연구사로 ‘필름앤비디오’ 프로그램을 총괄한 김은희 큐레이터 등의 사례를 볼 때, ‘스페셜리스트’의 사례가 점차 늘어나고 있으며 이제는 이에 대한 주목이 필요한 것이 아닐지, 질문하게 된다.

스마트폰과 편집 소프트웨어, 인터넷 비디오 아카이브가 손에 쉽게 닿는 것이 되면서 무빙 이미지는 ‘한번쯤 해볼 만한 형식’으로 시도되고 있을지도 모르겠다. 그에 따라 발생하는 ‘가벼움’과 그것을 향한 불만은 예컨대 싱글 채널 비디오가 대안적 형식으로 주목받던 시기에도 등장한 불만이다. 이러한 국면에서, 무빙 이미지가 지나칠 정도로 방만하게 시도되고 있으니, 그것의 역사와 정의를 바로 세워 ‘제대로 된 무빙 이미지’를 변별하자고 주장할 수도 있겠다. 하지만 이와 같은 관점은 무빙 이미지를 역동적이며 복잡하고 양면적인, 운동 중인 힘으로 바라보는 관점과는 결국 대치될 테다. 나는 미술관의 무빙 이미지가 ‘가벼워서’ 문제라기보다, 어느 순간부터 안정화되었기에 문제가 된 것은 아닐까 생각한다. 나에게는 그럴듯한 실천보다 뭐라 말하기 쉽지 않은, 복잡한, 평가하기 어려운 실천이 늘었으면 하는 마음이 있다. 무빙 이미지에 매력을 느낀 미술 작가들 역시 바로 이런 복잡함에 이끌렸을 것으로 생각한다. 여전히 무빙 이미지란 역동적인 것이기에, 역사와 서사를, 경험과 비평을 찾고 쌓을수록 그 힘은 두터워질 것이다.